網膜色素変性症(もうまくしきそへんせいしょう)は、目の奥にある「網膜(もうまく)」という部分の細胞が少しずつ障害されていく病気です。網膜はカメラで言えばフィルムのような役割をしており、光を感じて脳に映像として伝える大切な部分です。その網膜の中でも特に「視細胞」と呼ばれる光を感じ取る細胞が少しずつ働かなくなっていくことで、視野(見える範囲)や暗いところでの見え方に障害が起こります。

網膜色素変性症(もうまくしきそへんせいしょう)は、目の奥にある「網膜(もうまく)」という部分の細胞が少しずつ障害されていく病気です。網膜はカメラで言えばフィルムのような役割をしており、光を感じて脳に映像として伝える大切な部分です。その網膜の中でも特に「視細胞」と呼ばれる光を感じ取る細胞が少しずつ働かなくなっていくことで、視野(見える範囲)や暗いところでの見え方に障害が起こります。

1. 症状

最初に多くの方が気づくのは「夜になると見えにくい」「暗い場所で物にぶつかる」といった**夜盲(やもう)です。これは、暗いところで働く「杆体(かんたい)細胞」が早く障害されるために起こります。

進行すると、視野の外側から徐々に見えにくくなっていきます。たとえば「トンネルの中を見ているように周囲が見えない」と感じる求心性視野狭窄(きゅうしんせいしやきょうさく)**が代表的です。

さらに病気が進むと、明るい場所でも見づらくなり、最終的に中央の視力も低下していきます。ただし、進行の速度は人によって大きく異なり、若いころに発症しても中年まで視力が保たれる場合もあります。

2. 診断と評価

診断は、いくつかの検査を組み合わせて行われます。

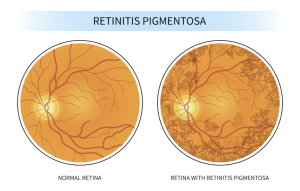

まず、眼底検査で網膜を直接観察すると、網膜の血管が細くなり、視神経が白っぽく見え、網膜の周辺部に黒いしみ(骨のような形の色素沈着)が見られるのが特徴です。

次に視野検査では、見える範囲がどのように狭くなっているかを調べます。

網膜電図(ERG)という検査では、網膜の光に対する電気的反応を測定します。反応が弱くなっていると、視細胞の機能が低下していることが分かります。

さらに近年はOCT(光干渉断層計)で網膜の層構造を細かく観察でき、どの部分の細胞が保たれているかを確認します。

遺伝性の病気であるため、遺伝子検査も診断の補助として行われることがあります。

3. 治療

残念ながら、現在のところ網膜色素変性症を根本的に治す方法は確立されていません。しかし、進行を遅らせたり、残っている視機能を守るための治療や支援は進んでいます。

-

ビタミンAなどの栄養補助:一部の研究では、ビタミンAパルミテートの摂取が進行をやや遅らせる可能性があると報告されています。ただし自己判断での摂取は避け、医師の指導が必要です。

-

遮光眼鏡:眩しさ(羞明)を軽減し、網膜への刺激を減らす効果があります。

-

ロービジョンケア:視野が狭くなった人には、拡大鏡や電子ルーペなどを使った生活支援が行われます。

-

遺伝子治療・再生医療:近年、海外では特定の遺伝子異常を持つ患者さんに対して、正常な遺伝子を導入する治療(遺伝子補充療法)が実用化され、日本でも臨床試験が進行中です。また、iPS細胞を用いて障害された網膜細胞を再生する研究も進められています。

4. 生活上の注意

明るさの変化に弱く、暗い場所では転倒の危険もあります。夜間の外出時は足元を照らすライトを使い、周囲の人にも見えにくさを伝えることが大切です。

まぶしさを避けるためにサングラスを活用し、紫外線を防ぐことで網膜への負担を減らすことも勧められます。

また、進行を見逃さないために定期的な眼科受診が重要です。視野や網膜電図などを定期的に評価することで、治療のタイミングや生活支援の計画が立てやすくなります。

まとめ

網膜色素変性症は、ゆっくりと視野が狭くなっていく遺伝性の病気ですが、個人差が大きく、早期に診断し、適切な生活の工夫や支援を受けることで、長く社会生活を維持することが可能です。研究の進歩により、近い将来、根本的な治療法が実現することが期待されています。

コメント