一陽来復と節分に寄せて

一陽来復と節分に寄せて

毎年節分の時期になると、高田馬場の穴八幡宮で授与される「一陽来復」のお守りのことを思い出します。長年、私のもとにこのお守りを届けてくれたのは、生命保険の勧誘を生業とする宇田川さんという年配の方でした。彼は、かつて日産生命に勤め、部下も抱えながら会社の株も所有していたそうです。しかし、山一證券破綻や北海道拓殖銀行破綻につながってゆく1997年の金融危機により日産生命が最初に経営破綻し、大きな困難に直面しました。その際、知人の勧めで一陽来復のお守りを受け、やがて自身の開いた生命保険のオフィスも軌道に乗るようになったと語っていました。

しかし、昨年末、息子さんから彼の訃報を知らせる葉書が届きました。今年も節分が近づいたため、私自身が初めて穴八幡宮を訪れ、小さなお守りを二つ授かってきました。そのうちの一つは、何かに落胆している方がいたら、お渡ししようと思っています。

一陽来復とは

一陽来復とは

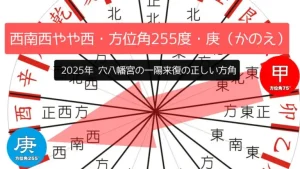

一陽来復とは、中国の『易経』に由来し、冬至を境に運気が上昇し、悪いことが去り、良いことが訪れることを意味します。この思想に基づき、穴八幡宮では冬至から節分までの間、「一陽来復御守」が授与されます。このお守りは、金運や商売繁盛、開運招福のご利益があるとされ、特定の方法で家に貼ることで効果を発揮すると言われています。お守りを貼る方角は、その年の恵方(歳徳神のいる方角)に従い、冬至、大晦日、または節分のいずれかの深夜0時に行うのが習わしです。

一陽来復と目の健康

一陽来復は運気の回復を意味しますが、「目の健康」とも関連する興味深いエピソードがあります。

1. 江戸時代の商人と眼病

江戸時代の記録によると、一陽来復のお守りを受けた商人の中には、長年の眼病に悩まされていたが、お守りを貼った後に快方に向かったという話があります。目は「未来を見通す力」の象徴とされており、商売繁盛と結びつけられていたのかもしれません。

2. 一陽来復と夜盲症

冬至は「陰が極まり陽に転ずる」時期であり、暗闇から光へと移る象徴的な変化と捉えられています。この概念は、夜盲症(鳥目)の改善と関連づけられることもありました。江戸時代には、冬至にかぼちゃや小豆粥を食べる習慣があり、これはビタミンAの補給による夜盲症予防に理にかなっていました。

3. デジタル時代の眼精疲労

現代では、スマートフォンやパソコンの使用による眼精疲労(デジタルアイストレイン)が増加しています。目の疲れは、仕事のパフォーマンスや生活の質にも影響を与えるため、目を労わることも「運気を上げる」一つの要素と言えるでしょう。一陽来復のお守りが持つ「新たな流れを呼び込む」力にあやかりながら、日常の中で目のケアを意識することは大切です。

まとめ

一陽来復は、厳しい冬を乗り越え、春の訪れとともに運気が上昇することを象徴する言葉です。このお守りは、商売繁盛や金運向上だけでなく、人生の困難を乗り越えるための希望として、多くの人に寄り添ってきました。目の健康もまた、生活の質を高める重要な要素の一つです。今年の節分には、一陽来復のお守りとともに、目の健康にも意識を向け、明るい未来を迎える準備をしたいものです。

コメント