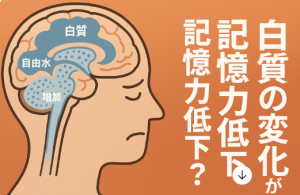

白質の変化が記憶力を左右する?―アルツハイマー病と脳の見えない変化に迫る

白質の変化が記憶力を左右する?―アルツハイマー病と脳の見えない変化に迫る

【はじめに:加齢と認知の低下をどう捉えるか】

年を重ねるにつれて「最近物忘れが増えた」と感じる方が増えます。これは自然な老化の一部かもしれませんが、中には軽度認知障害(MCI)やアルツハイマー病(AD)といった進行性の認知症の兆候である場合もあります。眼科でも高齢者の診療の中で、視力だけでなく認知機能の変化に気づくことがあります。近年の脳科学の研究では、加齢やADに伴う認知機能の変化と、脳の中の「白質(はくしつ)」と呼ばれる部分の異常との関連が注目されています。

白質とは、脳内の神経線維が集まる部分で、脳の各部位を結びつける情報の高速道路のような存在です。かつては脳の中でも重要性が低いと考えられていた時期もありましたが、現代の画像診断技術(とくに拡散強調MRI:dMRI)の進歩により、その構造や働きが精密に可視化され、老化や病気との関連が次々に明らかになってきました。

今回ご紹介するのは、米国の研究チームがJAMA Neurology誌に発表した大規模調査研究です。50歳以上の4467人を対象に、白質の状態と記憶力などの認知機能との関連を長期間にわたって追跡した成果であり、「白質の異常」がどのように認知機能低下に関係しているのかを明らかにしています。

【研究の要点:白質の「自由水」が記憶力低下と深く関係】

この研究は、2002年から2022年にかけて、9つの異なる研究コホートから得られたデータを用いたもので、総計9208回におよぶ認知機能の評価が行われました。注目すべきは、「白質内の自由水(Free Water:FW)」という指標を、MRI画像から高精度に解析したことです。

自由水とは、神経組織に取り囲まれていない水分のことで、炎症や萎縮が進行すると増えるとされています。この自由水が多いほど、記憶をはじめとした認知機能が低下する傾向が強く現れたのです。

特に記憶との関係が深かったのが、「帯状束」や「円蓋」といった大脳辺縁系の白質線維。これらの領域における自由水の増加は、横断的にも縦断的にも、記憶力の低下と有意に関連していました(例:円蓋のFWと記憶スコア:β = −1.069、P < .001)。

さらに、この白質の自由水の増加は、アルツハイマー病の主要なバイオマーカー(アミロイドの沈着、APOEε4遺伝子型、灰白質の萎縮など)と相互に影響し合いながら、認知症の進行を加速することが示されました。

たとえば、自由水と海馬の萎縮が重なると、記憶力の低下はより急速に進む傾向が見られました(海馬との交互作用:β = 10.598、P < .001)。また、帯状束のFWとSPARE-AD指数(脳萎縮の指標)との組み合わせも、認知機能の悪化予測に強い相関を示しました。

【なぜこの研究が重要か?】

これまでのアルツハイマー病の研究は、脳の「灰白質」の萎縮やアミロイドの沈着に注目していましたが、今回の研究は「白質」に焦点を当て、しかもその中の自由水の量がどのように病態と結びつくかを定量的に示した点が画期的です。

しかも従来の複雑な撮影技術ではなく、既存の「シングルシェル」データから解析が可能であるため、今後より多くの医療機関や健診レベルでも活用できる可能性があると評価されています。白質の変化を見ることが、記憶力や認知機能の低下を早期にキャッチする新たな指標になりうるということです。

眼科でも、認知機能の低下と視機能の関係を見逃してはなりません。加齢黄斑変性症や正常眼圧緑内障など、高齢者に多い眼疾患の背景には、脳の加齢性変化が密接に絡んでいることもあります。視覚入力が減ることで認知力が低下し、逆に認知力の低下が視覚的注意力を低下させる「負のスパイラル」が生まれるとも言われています。

【まとめ:白質は見えないが、記憶をつなぐ神経の道】

今回の研究は、脳の白質内の「自由水」の増加が、記憶力の低下に深く関係しており、アルツハイマー病の進行を加速させる可能性があることを示しました。これは、今後の予防や早期診断のヒントになるでしょう。

参考文献:

Peter C, Sathe A, Shashikumar N, et al. White Matter Microstructure and Cognition in Aging and Alzheimer Disease. JAMA Neurol. Published online June 9, 2025. doi:10.1001/jamaneurol.2025.1601

清澤補遺:視覚疾患と認知症に共通する“白質の変化”

私はこれまで、緑内障や網膜色素変性症の患者において、視放線(視覚情報を脳に伝える白質路)のfractional anisotropy(FA)が低下することをMRIの拡散テンソル画像(DTI)で確認してきました。FAとは、白質内の水分子の動きの方向性(異方性)を示す指標であり、神経線維の構造が保たれているほど高く、損傷や変性があると低くなります。

一方、今回紹介したアルツハイマー病に関する研究では、白質内の“自由水(free water)”が加齢や病気の進行とともに増加することが報告されており、この自由水の増加はFAの低下とも関連しています。

この2つの現象は、一見すると異なる病態のように思えますが、白質の微細構造が変化しているという点で共通しています。緑内障や網膜色素変性では、網膜や視神経の障害が脳の視覚経路(視放線)に波及し、軸索の変性や髄鞘の喪失が起こりFAが低下します。アルツハイマー病では、炎症や神経細胞死により細胞外空間が拡がり、自由水が増えると同時にFAが低下しますが、脳内でのその分布は別です。。

つまり、FAの低下と自由水の増加は、白質が健康を損ねている共通のサインとも言えるのです。視覚疾患でも認知症でも、「脳の白質」は病気の影響を受けやすい繊細な領域であり、MRIを用いた評価がその理解に大きく貢献しています。

コメント