コーンジストロフィ(cone dystrophy 錐体変性症)について

コーンジストロフィ(cone dystrophy 錐体変性症)について

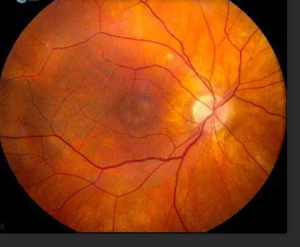

コーンジストロフィーは網膜変性症のうちでも錐体細胞が侵される疾患ですが、桿体ジストロフィー(いわゆる網膜色素変性症)と違って、ブルズアイ(雄牛の目)という標的上の変化を示すこともありますが、網膜の外見が比較的保たれている場合があるので見逃さないような注意が必要でしょう(図)、

- 病気の概要と症状

コーンジストロフィは、網膜の中心部にある「錐体細胞(cone)」という光を感じる細胞が徐々に障害されていく遺伝性の病気です。錐体細胞は主に昼間の視力、色の見分け、細かいものを見る力を担っています。そのため、この病気ではまず昼間の見え方に不具合が出てきます。

典型的な症状は次のようなものです:

- 視力低下:細かい文字や遠くのものがはっきり見えにくくなる

- 色覚異常:色の区別がつきにくくなる(赤と緑、青と黄色など)

- 羞明(しゅうめい):明るい光をまぶしく感じ、外に出るととてもつらい

- 中心暗点:視野の真ん中に黒い点やかすみがかかる

夜間や暗い場所で働く「杆体細胞(rod)」は初期には比較的保たれるため、暗所視力は最初はあまり問題にならないことが多いですが、病気が進むと杆体にも影響が出る場合があります。

- 診断方法

眼科ではいくつかの検査を組み合わせて診断します。

- 視力検査:通常の眼鏡で矯正しても視力が出にくいのが特徴です。

- 色覚検査:色の見分けに障害があるかどうかを確認します。

- 眼底検査・OCT(光干渉断層計):黄斑部の網膜構造を観察し、錐体の異常を確認します。

- ERG(網膜電図):網膜の光への反応を電気的に調べます。錐体系の反応が低下していることが診断の助けになります。

- 遺伝子検査:家族性の場合や進行予測の参考にされることがあります。

- 進行と経過

コーンジストロフィはゆっくり進行する病気で、数年から数十年かけて中心視力が低下していきます。早い段階から強い視力低下を示す方もいれば、ある程度視力が保たれる方もいます。最終的には日常生活に支障が出る視力まで低下することもありますが、全く光を感じなくなる「失明」に至るケースは少ないとされています。

- 進行を遅らせるための工夫

残念ながら、コーンジストロフィを根本的に治す治療はまだ確立されていません。しかし、進行を少しでも遅らせたり、生活の質を高める工夫があります。

- 紫外線や強い光から目を守る

→ サングラスや遮光眼鏡を使うことで、まぶしさを軽減し、網膜への負担を和らげます。 - バランスの良い食事

→ ビタミンA・C・E、亜鉛、ルテイン、ゼアキサンチンなど、網膜を守る働きがある栄養素を意識して摂取するとよいと考えられています。 - 定期的な眼科受診

→ 視力の変化や網膜の状態を定期的にチェックし、必要に応じて拡大読書器やロービジョンケアなどの支援につなげます。 - 生活の工夫

→ 明るさを調整できる照明を使ったり、電子機器の拡大機能や音声読み上げ機能を利用することも有効です。 - 新しい治療の可能性に注目する

→ 遺伝子治療や再生医療、網膜保護薬の研究が進んでおり、将来的には治療法が登場する可能性があります。

まとめ

コーンジストロフィは、網膜の錐体細胞が徐々に障害される遺伝性の病気で、視力低下や色覚異常、羞明が特徴です。診断には視力検査・色覚検査・OCT・ERGなどが用いられます。治療法はまだ確立されていませんが、紫外線対策や栄養、生活の工夫によって進行を遅らせ、生活の質を高めることが可能です。研究も進んでおり、今後の医療の発展に期待が持てます。

コメント