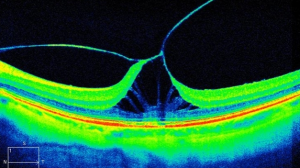

強度近視眼(Pathologic myopia)において、黄斑部に対して硝子体が牽引しており視力が中等度に低下しているケースでは、「黄斑部硝子体牽引症候群(myopic macular traction maculopathy, MMTM)」または「黄斑牽引症候群(macular traction syndrome)」に相当する病態が考えられます。以下に、代表的な検査所見と治療の選択肢について解説します。(図はSymptomatic Vitreomacular Traction – Retina Image Bankから借用)

強度近視眼(Pathologic myopia)において、黄斑部に対して硝子体が牽引しており視力が中等度に低下しているケースでは、「黄斑部硝子体牽引症候群(myopic macular traction maculopathy, MMTM)」または「黄斑牽引症候群(macular traction syndrome)」に相当する病態が考えられます。以下に、代表的な検査所見と治療の選択肢について解説します。(図はSymptomatic Vitreomacular Traction – Retina Image Bankから借用)

【検査所見】

- OCT(光干渉断層計)

強度近視に特有の網膜・脈絡膜構造の変化とともに、以下のような所見がみられます:

- 硝子体皮質の黄斑部への付着と牽引

- 硝子体が完全に離れておらず、黄斑に付着して牽引を加えている。

- 網膜内に嚢胞様変化(cystoid spaces)

- 内網状層や外網状層などに局所的な浮腫様変化を認める。

- 網膜の菲薄化や層構造の乱れ

- 強度近視に伴う網膜の菲薄化や後部ぶどう腫(posterior staphyloma)による構造変形。

- 黄斑円孔形成のリスク

- 小孔形成や網膜剥離(foveoschisis)の前駆病変が存在することもある。

- 眼底検査・眼底写真

- 萎縮性変化(斑状萎縮や網膜色素上皮の菲薄化)を確認。

- 黄斑部に後部ぶどう腫を伴う変形があり、視細胞層の萎縮も確認されることがある。

- 視力検査

- 中等度の視力低下(たとえば0.3〜0.5程度)。

- ゆがみ(変視症)や中心暗点の訴えもありうる

【選びうる治療法】

- 硝子体手術(pars plana vitrectomy, PPV)

- 主な治療選択肢。以下のような目的で行われます:

- 牽引性の硝子体皮質を剥離・除去することで、黄斑部への牽引を解除。

- 内境界膜(ILM)の剥離を併用することが多い(牽引再発防止のため)。

- 黄斑円孔が存在または形成されるリスクが高い場合には早期手術が推奨される。

- 成績と注意点:

- 術後、網膜の解剖学的改善は得られやすいが、視力改善は症例により差がある。

- 強度近視眼では網膜が非常に薄いため、術中に網膜裂孔や網膜剥離が起こりやすく、慎重な操作が必要。

- 経過観察

- 視力低下が軽度~中等度で、OCT所見が安定している場合は、定期的なOCTフォローをしながら経過観察を選択することもある。

- 特に高齢者で手術のリスクが高い場合など。

- 黄斑円孔や網膜剥離の併発時

- 円孔網膜剥離を併発した場合には、硝子体手術に加えてガスまたはシリコンオイルによる網膜復位術を施行。

【まとめ:患者様への説明】

強度近視では、眼の奥の黄斑部に硝子体という透明なゼリー状の組織が引っ張り続けていると、視力が下がったり、物がゆがんで見えたりすることがあります。これは「硝子体牽引症候群」と呼ばれる状態で、進行すると網膜に穴があいたり、網膜が剥がれたりすることもあります。精密検査ではOCTという画像検査でその状態を詳しく調べることができます。状態によっては、硝子体手術を行って牽引を解除し、網膜を正常に戻す治療が選択されます。視力の改善が見込める一方で、手術には一定のリスクもあるため、眼の状態と生活への影響を踏まえて医師と相談して治療方針を決めていきます

コメント